Barcos de memória: longas travessias

por Carina Martins Costa

e Joyce de Souza Rodrigues da Silva

Que noite mais funda calunga

No porão de um navio negreiro

Que viagem mais longa candonga

Ouvindo o batuque das ondas

Compasso de um coração de pássaro

No fundo do cativeiro

(Maria Bethânia)

Pedimos licença para abrir o post com uma música que muito nos toca, Yayá Massemba, autoria de Roberto Mendes e o poeta Capinam, vocalizada pela voz da cantora Maria Bethânia, gravada para o CD Brasileirinho, em 2003. A música aborda o tráfico transatlântico de negros e negras escravizados. No trecho destacado, aborda-se a travessia da experiência da dor, trauma, esquecimento, anulação, exploração e morte.

Enquanto projeto de nação e imaginário, segundo o autor Luiz Rufino (2019), a diáspora africana pode ser lida como um acontecimento de dispersão e despedaçamento de sabedorias, identidades e sociabilidades, o que produz um “não-lugar” para estes atores na história do Brasil a partir da perspectiva colonialista. Tal percepção é reproduzida e alimentada nas subjetividades, com o destaque para o lugar negativo, violento, passivo e sofrido da história dos ancestrais. Dessa forma, há de se pensar a construção do sujeito negro em nossa história e sociedade para além da narrativa da escravidão. No entanto, como aponta a autora bell hooks, é através da teorização que podemos aprender o que está acontecendo ao redor e dentro, dar nome e elaboração às dores, para alcançar a cura e transformação coletiva.

É preciso tocar na ferida, é preciso falar da escravidão. O autor Paul E. Lovejoy (2002) define a escravidão como uma forma de exploração, articulada a um sistema de relações econômicas e sociais, na qual os escravizados eram uma propriedade privada de seu senhor, tratados enquanto mercadoria, podendo ser comprados ou vendidos. A escravidão, entretanto, não pode ser compreendida como uma forma de exploração homogênea conforme é difundido no senso comum. O autor aponta sua complexidade e as diversas formas de escravidão existentes.

A artista Maria Bethânia segue a cantar “Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do ventre escuro de um porão […]”. Pouco se fala sobre a experiência do navio negreiro. Robert Anderson (1996) aponta a travessia do oceano como um rompimento de um espaço físico e simbólico, transformando sua vivência em uma experiência de “mortos vivos” a partir do momento em que se cruza o mar. O mar, compreende-se como a dualidade do lugar que se foi e o lugar que será.

O arqueólogo Gilson Rambelli (2020) em seu trabalho “Tráfico e navios negreiros: contribuição da Arqueologia Náutica e Subaquática”, apresenta como a gravura “Negros no porão” (1835), de Johann Moritz Rugendas, passou a representar no imaginário coletivo o interior do porão das embarcações utilizadas para transportar negros e negras escravizados. A maioria das embarcações possuía uma estrutura nivelada em porão (armazenamento da água e dos víveres), a falsa coberta (para carga humana) e a coberta (para a tripulação). É importante ressaltar que os africanos escravizados eram considerados apenas uma carga para o comércio. Havia o risco iminente de doenças infectocontagiosas responsáveis por dizimar parte da “carga humana” antes de chegar ao seu destino final.

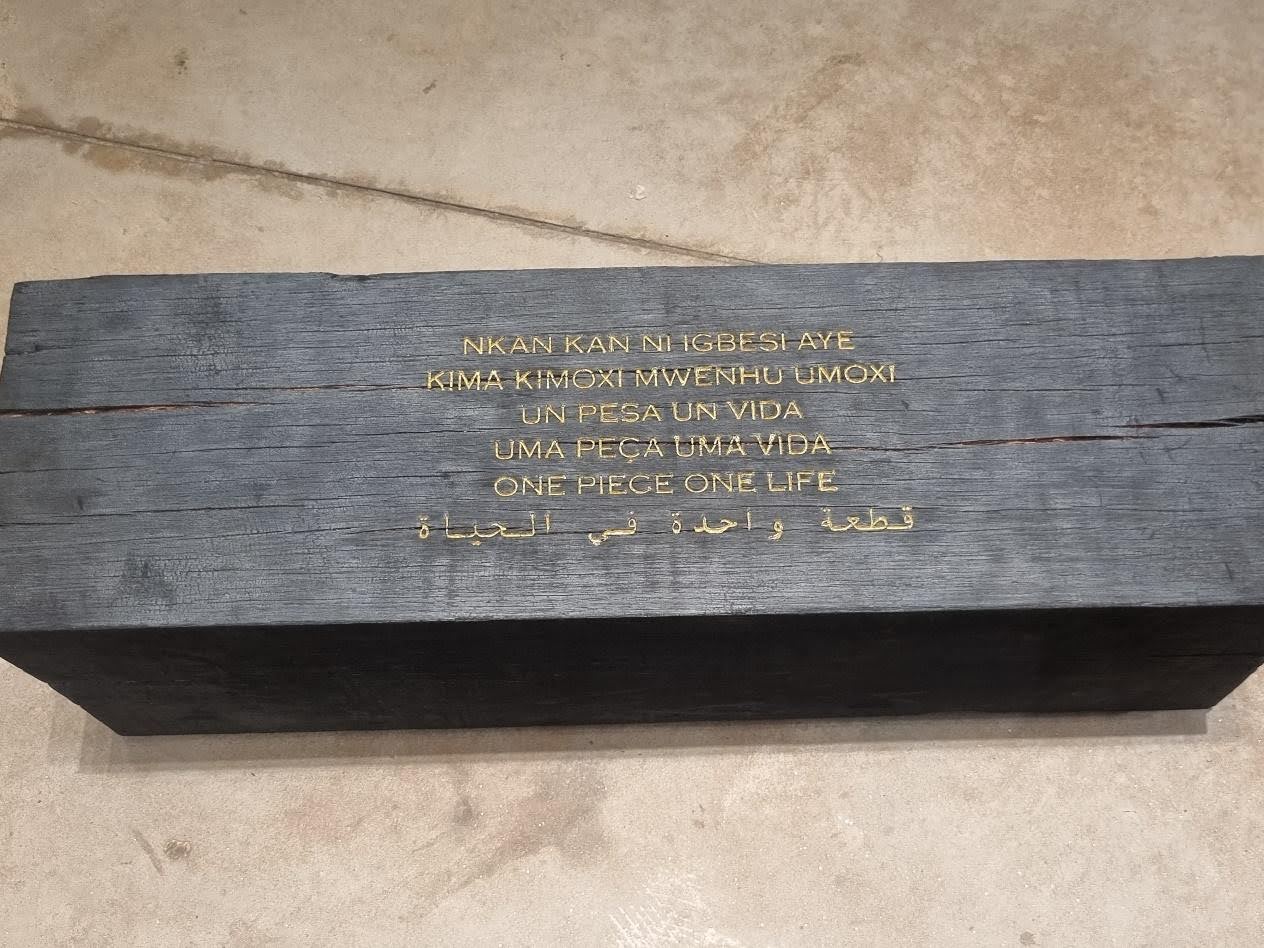

E como a arte e o patrimônio podem nos fazer atravessar esses oceanos de memória? Uma obra, “O Barco” (2021), exposta atualmente no Instituto Inhotim (Minas Gerais), parece balançar nossos estômagos. De autoria de Grada Kilomba, artista e psicóloga portuguesa, a obra ocupa um dos maiores pavilhões do Instituto. É composta por 134 blocos de madeira, queimados em uma performance anterior, em formato de um navio negreiro.

É mediada por um poema, escrito em seis línguas (português, yorubá, kimbundu, inglês, kriolo e árabe). As palavras estão organizadas em uma folha de papel disponível em maços enormes dispostos em um banco. Mas elas também estão gravadas nos tocos de madeira queimados, com letras douradas, em duas fileiras perfiladas no interior do “barco”. São palavras que marcam.

“Um barco, um porão

Um porão, uma carga

Uma carga, uma história

Uma história, uma peça

Uma peça, uma vida”.

E aí começa a virada que nos interessa

“Uma vida, um corpo,

Um corpo, uma pessoa,

Uma pessoa, um ser,

Um ser, uma alma,

Uma alma, uma memória,

Uma memória, um esquecimento,

Um esquecimento, uma ferida,

Uma ferida, uma morte,

Uma morte, uma dor,

Uma dor, uma revolução,

Uma revolução, uma igualdade

Uma igualdade, um afeto.

Um afeto, a humanidade.

Imagine isso com uma performance musical. Enquanto você lê, ouve parte dela. É possível assisti-la aqui: https://www.youtube.com/watch?v=IiCszCgI1_0

Compreendemos o trauma da escravidão como um lugar de dor. Um crime contra a humanidade que, mesmo com políticas de reparação histórica, fruto de muita luta do Movimento Negro e dos movimentos sociais, ainda assim está longe de uma justiça histórica. Recordar, estudar, compreender ainda mais esse trauma também é um lugar de cura, como aponta bell hooks: é preciso teorizar como forma de ajustar nossas lentes de leitura do mundo e incidir sobre as contradições.

Grada Kilomba nos convida a olhar para os blocos incendiados e, por eles, perceber o tamanho monumental da dor da escravidão. Compreender os corpos presos naqueles espaços no passado, admirá-los em movimento no presente. Suas palavras e ações mobilizam em nós o desejo de enfrentar a necessidade de memória e de afeto construído na luta pela igualdade, caminho que pode reforçar nossa humanidade. Que viagem mais longa, candonga.

PARA SABER MAIS

ANDERSON, Robert. O mito de zumbi: implicações culturais para o Brasil e para a diáspora africana. In: Afro-Ásia. Salvador: CEAO – Centro de Estudos Afro-Orien-tais. UFBA, nº. 17, 1996, p. 99-119

hooks bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da Liberdade. Trad. Marcelo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

RAMBELLI, GILSON. Tráfico e navios negreiros: contribuição da Arqueologia Náutica e Subaquática. Revista Navigator: v. 2 n. 4 (2006), 2020. Disponível em: http://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/navigator/article/view/215

RUFINO, Luiz. Pedagogia das Encruzilhadas– Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019