Meu “índio” é melhor que o seu… [ou] Ulpiano Meneses afinal, estava certo

por José Neves Bittencourt

Aline Montenegro escreveu há um ano, aqui mesmo, sobre um artefato das coleções do Museu Histórico Nacional que se replica nas coleções do Museu Paulista. Por diversos motivos, todos eles explicados por Aline em seu interessante texto, o tal artefato tornou-se dos mais conhecidos, dentre os “colegas” que, no Museu Histórico Nacional (MHN), hoje formam o “acervo”.

Falo com certa intimidade do MHN e de seu acervo: trabalhei lá durante quase dezoito anos, a partir de 1986, como historiador, em uma então recém-criada “divisão de estudos e pesquisas”, da qual Aline, anos depois, também fez parte. O museu passava por completa reestruturação institucional, iniciada pouco antes, e cujo processo durou uns três anos, até se completar em outubro de 1988.

Neste processo o acervo foi repensado como um grande “documento tridimensional”. Mas hoje talvez se possa sugerir que a materialidade dos artefatos não chegou a ser suficientemente revisada – ou como disse a etnóloga estadunidense Dolores Newton, sua “documentação” não chegou a ser levantada: “Na sua forma mais completa e acabada, essa documentação pode ser quase congruente com os dados disponíveis sobre a sociedade e a cultura como um todo. Essa penetração das expressões materiais de uma cultura possibilita o conhecimento da mesma através de seu aspecto artesanal. Convém considerar a natureza desses dados, através dos quais aspiramos dar um salto ao passado.”

Este texto foi citado na “Suma Etnológica Brasileira”, obra monumental sobre o universo indígena brasileiro, coordenada nos anos 1980, pela não menos monumental antropóloga Berta Ribeiro (1924-1997). Newton, originária de Harvard, escreveu o texto citado provavelmente no início dos anos 1980. Naquela época, os estudos de cultura material ainda eram, aqui entre nós, fortemente ligados aos estudos indígenas. Apenas o professor Ulpiano Meneses, em São Paulo, buscava aproximá-los da história, pela ponte da arqueologia clássica. E eu, no Rio, cercado por todos os lados de cultura material de primeira, não tinha uma ponte para atravessar – ainda não sabia das propostas dos etnólogos para a “cultura material”, e as de Meneses, conhecia mal.

As reflexões de Newton e de Meneses abrem uma fantástica “janela polissêmica” sobre a noção de “documento”. Soubesse eu um pouco mais na época, teria entendido que por “documentação” Newton entendia não apenas as “expressões materiais de uma cultura”, mas todas as informações que se possa reunir e nos possam ensinar algo, não só sobre o artefato, mas sobre seu contexto; mais além, a cultura redesenha a matéria, por vezes de forma radical, seja a operada pelos indígenas, seja aquela operada pelos que olham os indígenas – inclusive nós.

Logo que entrei para o Museu, os “povos originários”, no acervo, eram quase ausência. Para ser honesto, agora que pensei no assunto, não lembro de nenhum – o que em si já deve ser dado como parte de uma “documentação”. Mas Aline lembrou de um, que sempre esteve em destaque na exposição, e isso desde 1924, ano do primeiro “catálogo” do acervo: o “tacape de Tibiriçá”.

Até 1988, o “tacape” foi muito visto e quase nada examinado em profundidade. Seria, no dizer da semiotista canadense Edwina Taborsky, um “objeto discursivo”, “uma situação muito mais complexa do que o mero objeto”. Tão complexa que até tornava possível que o artefato “se autenticasse por si mesmo” – como disse a museóloga Nair de Morais Carvalho, dissertando, nos anos 1960, sobre outro objeto monumental do acervo, a “Espada de honra do Barão da Vitória”.

Sigo D. Nair: o tacape foi presente de D. Pedro II ao mineiro general José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898), e acabou doado ao MHN então recém-fundado. Pois que levante a mão quem vai duvidar de D. Pedro II. Alguém? Eu não, mas… Bem, todos sabemos que a prática da história é cheia de “mas”, principalmente quando estão envolvidos personagens “históricos” frequentemente apresentados como “heróis da nacionalidade”.

Rafael Zamorano Bezerra, outro pesquisador que passou pelo Museu e se tornou íntimo do acervo, escreveu, mais recentemente: “Ao longo dos anos o tacape de Tibiriçá ganhou diversos sentidos e sua autenticidade ou inautenticidade não o desqualifica como ‘objeto histórico’, uma vez que seu valor documental está em seu papel de mediador entre o passado colonial e o entendimento dos povos indígenas na História nacional.” Ainda que não duvidemos de D. Pedro, vale observar que alguém deve ter presenteado o “rei-filósofo” com o tacape, mas sobre sua origem primeira não existe qualquer pista. Não discordo de Rafael, mas acrescentaria que um exame mais apurado da materialidade desse objeto poderia aprofundar questões em torno desse “entendimento” dos povos indígenas e da cultura em que estavam inseridos. E mais: do próprio “Museu Histórico”.

Revisemos, pois, o “tacape”. Aportuguesamento da palavra tupi taka´pe, é, como dizem os especialistas, uma “arma de concussão” (feita para bater), entre os indígenas usada na caça e na guerra. Como qualquer artefato, é extensão não natural do corpo do usuário, que permite potencializar o uso dos braços e lhes aumenta o alcance e a força. O comprimento, de 1,02 m, se mostra suficiente para estender de maneira considerável o alcance do braço do operador. Feito em uma madeira não identificada, negra, muito dura, mas bem leve, o artefato pesa, segundo técnicos do MHN, pouco mais de 1,0 kg. Parece pouco, mas é suficiente para fazer estrago considerável.

Sua forma “segue a função”: perfeitamente arredondado, o diâmetro do artefato varia suavemente do extremo posterior para o anterior (de baixo para cima), numa curva elegante. Isso significa que seu centro de gravidade deve se situar entre o terço médio e o posterior. A massa do artefato, quando em uso irá se aplicar na extremidade anterior, exatamente a mais larga (7,5 cm, segundo a ficha do objeto), o que permite distribuir o impacto de modo eficaz. O domo que se observa lá é a parte mais interessante da coisa toda, pois não é decorativo, mas funcional: ajuda a concentrar e distribuir a energia do impacto. Ao fim e ao cabo: seja quem for que fez aquela coisa sabia o que fazia e a fez boa para a finalidade de dar pancada.

O acréscimo decorativo de palha, situado um pouco abaixo da metade do objeto, é discreto e acrescenta ao conjunto, em si já elegante, um “toque de classe” muito agradável. Este é justamente um dos aspectos curiosos do artefato.

Aí estaria, por alto, o levantamento da tal “documentação”, no sentido atribuído por Newton. Entretanto, seja tacape, maça de armas (a versão europeia do tacape) ou kanab? (um tipo de tacape japonês), todos funcionam da mesma maneira. A física da coisa varia muito pouco. Indica, então, um artefato indígena? Pode ser, mas um exame mais apurado estabeleceria se estilo e técnica de fatura condizem com aquelas utilizadas pelos guaianás – ramo dos tupis à qual pertencia o agrupamento liderado por Tibiriça. Examinar e identificar a madeira de modo a determinar sua possível região de origem também poderia aproximar o objeto do possuidor atribuído.

Mesmo sem tais exames e com base no que tenho, vou discordar da tese da origem indígena. Diversas fontes reproduzem imagens de tacapes e índios portando tacapes. O que apresentam é bem diferente do atribuído a Tibiriça. Observe-se que, aparte algumas imagens as obras de Hans Staden (Imagem1) e Jean de Léry, todas são provenientes de recolhimentos feitos nos últimos 150 anos. Cotejando essas fontes, diria que o tacape de Tibiriça está mais para uma “reprodução melhorada”, de inspiração indígena mas dificilmente feita por um deles. Sua geometria funcional, curvas elegantes e decoração discreta estão mais para um artefato de inspiração neoclássica do que para um de fatura tupi. A documentação não fecha.

Ou fecha? Essa “questão de estilo” (ou como prefiro, “de materialidade”) pode estar imbricada no contexto da formulação, a partir do século XIX, de uma “cultura brasileira” que espelhasse a europeia e permitisse à jovem nação, “pátria semibárbara” de que falava Gustavo Barroso, reivindicar um lugar na tradição iniciada por essas nações: a civilização – o conjunto cultural e memorial que as distinguia e as tornava superior em relação ao resto do mundo. Com esse objetivo as elites políticas planejaram criar, na América, instituições que espelhassem aquelas existentes na Europa e recriar, aqui, aquela tradição.

Assim, a partir de 1816 os portugueses foram buscar, na origem, ferramentas para tanto: operadores europeus capazes de introduzir e reproduzir no Brasil, de forma institucional e sistemática, a arte e a ciência modernas. Um desses dispensa apresentações: Jean-Baptiste Debret (1768-1848). Integrado à “Missão Artística Francesa”, chegou em 1817 e partiu em 1831.

O que tudo isso tem a ver com Tibiriçá, obscuro personagem, morto mais de 230 anos antes? Debret se tornou cronista visual da América portuguesa. Reproduziu paisagens, habitantes, costumes, produtos – em sua obra está uma amostra da cultura material que correspondia ao “estado da civilização” observável nas terras do Reino Unido, depois Império do Brasil. Mas quanto aos indígenas, vejamos o que disse, em 1973, a etnobióloga brasileira Tekla Hartmann. Segundo ela, na obra de Debret “… praticamente todas [as pranchas] que retratam os naturais da terra merecem sérios reparos.” Em seu trabalho sobre “A contribuição da Iconografia para o conhecimento de índios brasileiros do século XIX”, Hartmann visita e comenta a obra de Debret sobre os “naturais da terra”. O resumo, em um trecho: “Veracidade e impostura, porém, mesclam-se indissoluvelmente na obra de Debret, sendo difícil fazer justiça a este artista.”

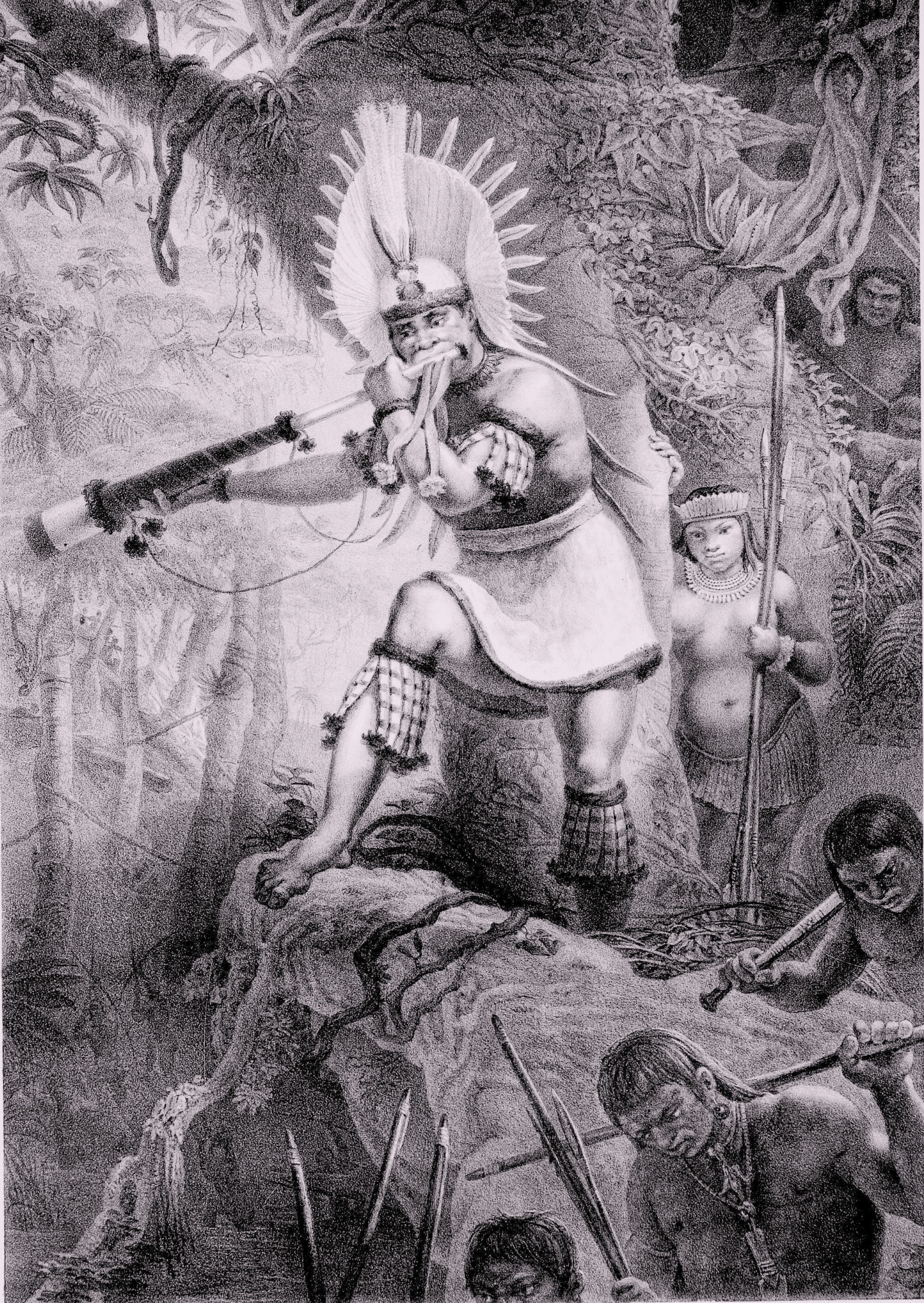

Mas talvez onde Hartmann viu “impostura”, possamos de fato observar o movimento da época. Tomarei uma das pranchas da “Viagem Histórica e Pitoresca ao Brasil”, obra maior do Debret cronista – mais exatamente a prancha “Le signal du combat (Coroados): um chefe indígena toca uma espécie de trombeta sinalizando a um grupo de companheiros que avance (Imagem 2). Pode-se concordar com Hartmann sobre “cabeças de índios [estarem] sempre sobre corpos europeus” – a anatomia dos índios, em muitas das pranchas – inclusive nesta citada – é quase apolínea.

Mas vejamos a composição completa: no centro da imagem, o “chefe coroado” se veste quase “à grega”, com um saiote que lhe oculta as “partes”; na cabeça traz um tipo de capacete que lembra o de um centurião romano – até parece aquele da estela tumular do centurião Tito Calídio Severo, oficial da XV Legião, em Carnuntum, capital da Panônia, hoje grande sítio arqueológico na Áustria Setentrional (Imagem 3). Nas mãos, o chefe traz um objeto cuja morfologia é muito semelhante à do “tacape” – embora não seja. No canto inferior direito sim, uma figura, na sombra, segura algo que parece um tacape – a morfologia do objeto lembra um pouco a porção anterior daquele do Museu (Imagem4).

A ética neoclássica e a rígida formação acadêmica dos pintores do gênero “histórico” (o de Debret) os obrigava, em seu trabalho, a buscar e justificar, para suas obras, o melhor projeto. Ou seja, não é possível acusar Debret de “impostura” por tornar seus índios apolíneos. Do contrário, Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905), autor do “Grito do Ipiranga”, pintor de história formado no mesmo rígido cânone acadêmico, teria de ser acusado de falsear a história e, pior, de plágio, uma vez que sua obra cita, quase ipsis literis, o projeto do francês Meissonier para o quadro “Batalha de Friedland”. “As citações eram uma forma de o artista mostrar erudição e conhecimento de seus predecessores e contemporâneos” – diz a historiadora Michelli Scapol Monteiro – “Serviam para mostrar deferência a pinturas que inspiraram a composição de uma tela.”

Portanto, “melhorar” os indígenas tornando-os “meio europeus” pela “referência” a outras obras, talvez fosse exatamente o que esperavam aqui, os patrões de Debret, e lá na Europa, seus mestres. O contexto, o “método acadêmico”, talvez explique um tacape neoclássico em sua morfologia colocado no período de “nascimento do Brasil”. Isso não seria “enganar D. Pedro II”. Um artefato assim seria, mais que uma referência, um monumento aos índios brasileiros. Um “índio” melhor que os reais, engrandecendo a todos ao colocá-los no então já distante alvorecer da Pátria. E engrandecendo D. Pedro, rei erudito que encontrou, em suas coleções, lugar para os índios e seus artefatos. O artefato, enfim, não precisa de autenticação, como disse D. Nair.

E ao “autenticar a si mesmo”, lança luz sobre como foi engendrado o “acervo”, no momento em que a Nação “fazia cem anos” (cito agora um trabalho a que sempre quis fazer justiça). E, para além, nos aponta a atualidade de um texto seminal escrito por Ulpiano Meneses mais de trinta anos atrás, sobre museus como “teatros” e “laboratórios”. Em algum lugar desse texto encontra-se uma das mais brilhantes teses que já li sobre os museus de história, tese que para mim tem sido como um mantra: a única história que podem contar é a própria história.

Que tal pensarmos um pouco nessa dupla leitura para o “tacape de Tibiriçá”? Objeto de cena no teatro da memória nacional ou espécime para exame laboratorial sobre a trajetória desta formação sócio-histórica brasileira? Não sei qual delas torna o objeto mais interessante…

Para saber mais:

Dolores Newton. “Cultura material e história cultural.” In: Suma etnológica brasileira. (Org. Berta Riveiro, v. 2, 1983) p. 15–25. Disponível em: http://www.etnolinguistica.org/suma:vol2p015-025

Edwina Taborsky. “The discursive object.” In: Objects of knowledge (Org. Susan Pearce, 1990), p. 50-77.

Tekla Hartmann. “Os desenhos de índios na obra de Debret.” In: Tekla Harmann (1973) A contribuição da Iconografia para o conhecimento de índios brasileiros do século XIX. Coleção Museu Paulista, Série de Etnologia, Vol 1. (Dir. Antonio da Rocha Penteado, 1975) p. 67-73.

Rafael Zamorano Bezerra. “Tacape de Tibiriçá.” In: Histórias do Brasil: 100 objetos do Museu Histórico Nacional 1922-2022. (Org. Aline Montenegro Magalhães et. al., 2022) p.45-47.

Jean Baptiste Debret. Voyage Pittoresque et Historique au Brésil (Paris, 1934) p. 66. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin. Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008515&bbm/3813#page/1/mode/2up.

Valéria Alves Esteves Lima. A viagem pitoresca e histórica de Debret: por uma nova leitura. (Tese de Doutorado, UNICAMP, 2003). Disponível em: https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/276001.

Danilo Albergaria. “As raízes do quadro Independência ou morte!” Pesquisa FAPESP. Ed. 318, agosto, 2022. Disponível em:

Agradeço o apoio dos museólogos do Museu Histórico Nacional Adriana Bandeira Cordeiro e Juarez Guerra, pelo apoio inestimável em disponibilizar a documentação museológica sobre o “Tacape”.