Encontro de Terreiros no Museu Paulista – notas de uma participante

por Elisa Ferreira Rocha Campos

As histórias são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas.

EVARISTO, Conceição, “Da construção de becos”.

A afirmação de Conceição Evaristo, quando aplicada à museologia, me inspira o questionamento: o quanto as histórias que os museus tradicionais estabeleceram sobre o Brasil podem – e precisam – ser reinventadas para que a função dessas instituições deixem de representar forças colonizadoras e rumem realmente a uma prática democrática e inclusiva da sociedade plural. No caso do tratamento das religiões brasileiras de matriz africana e da musealização dos seus objetos sagrados, muitas coleções foram formadas em contexto de repressão (pela apreensão policial) ou contextos etnográficos que exotizaram esses bens culturais, compromissando-se com a neutralização – e até extinção – dessa cultura. Um caso exemplar do Museu Nacional, no século XIX é rememorado por Michele Agostinho em artigo publicado nos Anais do Museu Paulista, em 2022, intitulado O Museu Nacional do Rio de Janeiro entre a escravidão e a liberdade.

O Encontro de terreiros e(m) museus, realizado no Museu Paulista, entre 28 e 30 de novembro de 2024, entre o Museu do Ipiranga em São Paulo e o Museu Republicano de Itu, representou uma experiência inovadora para essa instituição, que no passado participou dos discursos coloniais que promoviam o esquecimento, apagamento, ou – no máximo – uma memória de alteridade exotizante e excludente, dessas religiões. A experiência desse encontro constituiu um dos momentos ímpares da história desses museus, em que o “outro” se transforma em “nós”. Movimentos como esse são possíveis quando, como aponta Maria Cristina O. Bruno, os postulados das áreas de conhecimento que tratam da preservação da herança patrimonial sofrem uma re-orientação, visando diminuir o esquecimento e educar para o uso qualificado do patrimônio cultural, podendo se apoiar nos vestígios e “fragmentos mutilados”, excluídos das antigas noções tradicionais museológicas guiadas pelo viés do colecionismo.

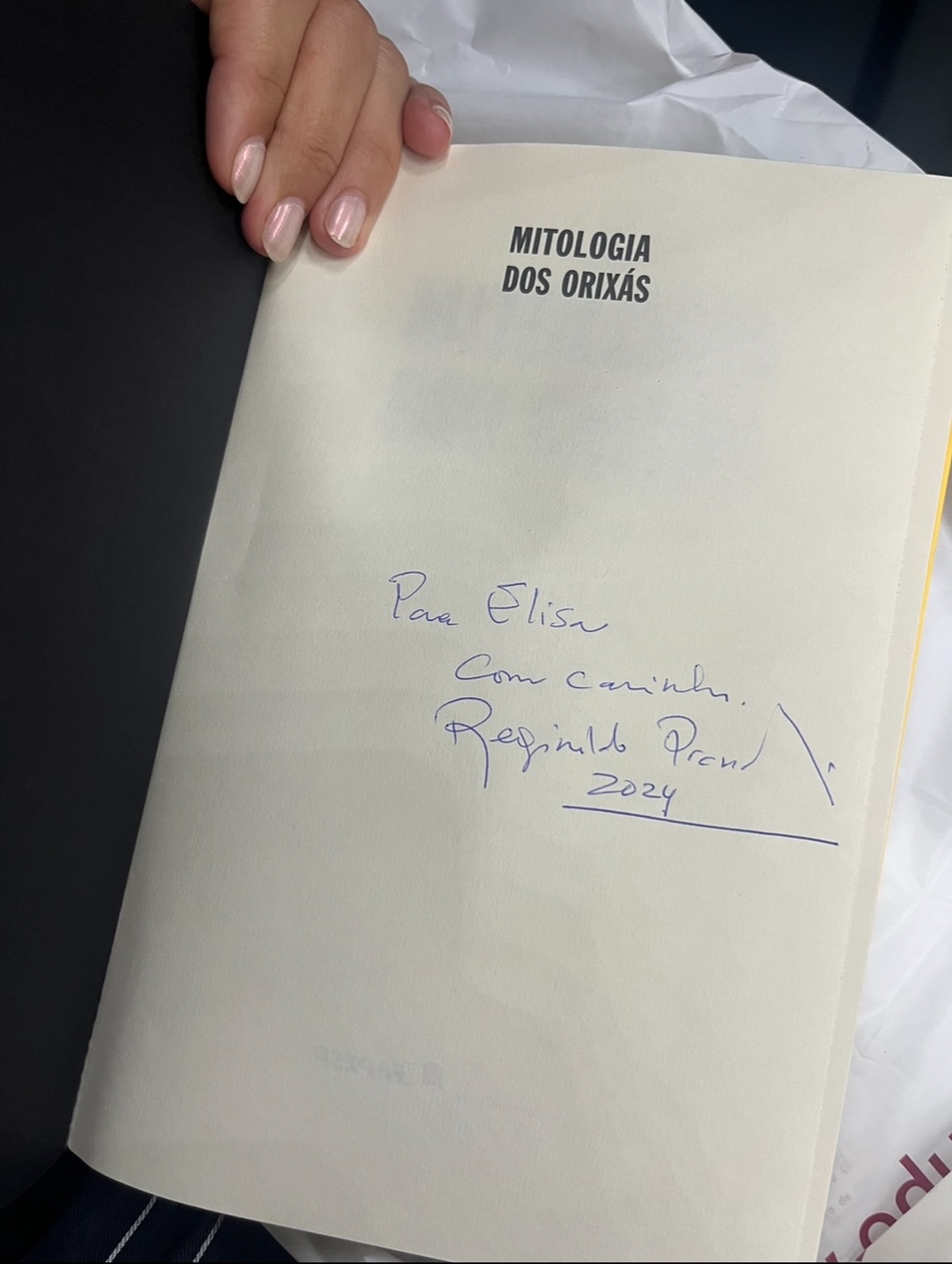

O primeiro dia do Encontro contou com a conferência de abertura “Religiões afro-brasileiras: memória, registro oral, acadêmico-literário e material” com o Professor Reginaldo Prandi, um dos pioneiros na temática das religiões de matriz africana no Brasil do ponto de vista sociológico e não etnográfico, que contou sua trajetória acadêmica sobre o tema (que começou ainda na ditadura militar), em um relato permeado por motivações pessoais e histórias que não consigo descrever de outra forma que não “mágicas”. A palestra refletiu a necessidade de incluir as memórias que fogem da lógica cientificista, eurocêntrica e cartesiana, ao se falar sobre as múltiplas tradições e experiências culturais brasileiras, muitas vezes mágicas, e a necessidade de abrir espaço para esses relatos dentro dos saberes ditos oficiais e das instituições comprometidas com a ciência e a difusão de conhecimentos, como os museus de história.

Quando as antigas metodologias não são suficientes para compreensão da cultura, é hora de contar com lógicas inteiramente novas, advindas dos nossos saberes tradicionais, como sugere com maestria Luiz Rufino em Pedagogia das encruzilhadas: Exu como educação, de 2019. A presença de múltiplos sujeitos e saberes compartilhados na prática museológica também é defendida por Brulon, que diz que a pesquisa deve contar com os sujeitos anteriormente excluídos dos discursos oficiais sobre o patrimônio cultural.

No segundo dia de evento houve uma mesa redonda com o tema “O Sagrado em museus: experiências compartilhadas”, com Rogério Elisiário (Tat’Etu Lengulukenu – babalorixá do terreiro Inzo Unsaba Ria Inkosse), e José Adário dos Santos (Zé Diabo, babalorixá e ferreiro de orixá, mestre na tradição artística em que se inserem objetos musealizados denominados “ferramenta de orixás”. Representando o tratamento acadêmico e museológico do presente, Lia Dias Laranjeira (UNILAB), cuja pesquisa enfoca justamente a coleção de objetos sagrados que pertencia ao Museu do Ipiranga, mas atualmenTe é do Museu de Arqueologia e Etnografia – MAEUSP. E por fim, Eduardo Possidonio (UFRRJ/IPN), que apresentou um feliz exemplo da museologia contemporânea brasileira: o caso em que objetos religiosos reunidos por apreensões até o início do século XX, anteriormente guardados no Museu da polícia civil, no Rio de Janeiro, sob o pavoroso título “Coleção Magia Negra”, foram recuperados e incorporados ao Museu da República, na mesma cidade, com curadoria compartilhada entre os terreiros que lutaram pela sua recuperação e salvaguarda.

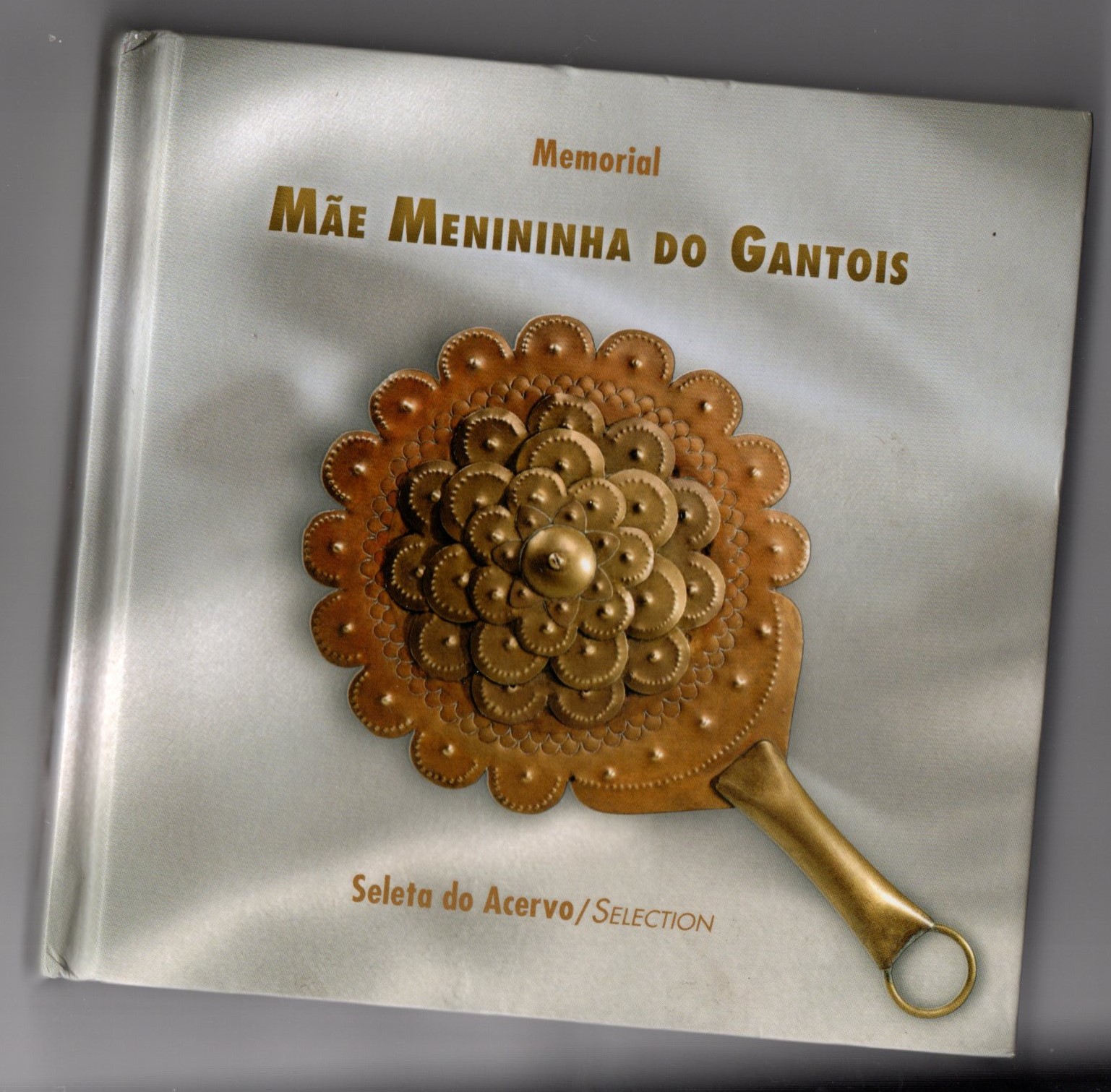

O emocionante texto A Chegada do Nosso Sagrado no Museu da República: “a fé não costuma faiá”, de 2021, escrito por Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Nilce de Iansã, Maria Helena Versiani e Mário Chagas, conta a história dessa coleção, rebatizada de “Nosso Sagrado”, é um exemplo do que diz Brulon: “Descolonizar a musealização, portanto, antecede a própria descolonização dos museus”. A retirada dos objetos da sua circulação original, ou seja, a sua suspensão simbólica e a aquisição do status de museália, cria uma nova realidade, em que a materialidade adquire novas propriedades imateriais, fazendo, agora, parte da performance de um discurso. O exemplo do “Nosso Sagrado” nos lembra que, mesmo que a coleção de objetos permaneça exatamente a mesma, os discursos e as performances da musealização podem ser totalmente re-elaboradas rumo à descolonização, sem deixar de propor reflexões sobre a memória de um passado de repressão.

Ainda no segundo dia do Encontro, houve visita a um roteiro de pontos de memória negra da cidade de São Paulo, nos bairros da Liberdade e do Ipiranga, conduzido pelo escritor Abílio Ferreira, representando o Instituto Tebas de Educação e Cultura. A ação em campo, que visitou lugares de memória que ao longo do século XIX e XX sofreram tentativas de silenciamento e apagamento, mas que hoje, graças ao trabalho de movimentos sociais, vivem um momento de valorização e reconhecimento, pode exemplificar o que Alfredo Almeida (em 2018) chamou de “nova cartografia social”, em que planos sociais diversos, envolvendo múltiplos agentes, contribuem para escreverem suas próprias narrativas e autodefinições, com a convergência da consciência de si e dos seus territórios. O roteiro foi um exemplo prático da colaboração entre Museu e movimentos sociais, não encerrando o domínio da museologia dentro das paredes da instituição, podendo expandir-se pelo espaço urbano, mas também sobre como os lugares de memória, assim como os objetos, também podem ser dotados de agência.

Sobre a possibilidade da política de memória de incumbir de agência a materialidade, vale lembrar o texto Memórias de um tamborete de baiana: as muitas vozes em um objeto de museu, de 2020, de Joseania M. Freitas e Lysie dos Reis Oliveira, inspiradas pela leitura de Kétala, da escritora senegalesa Diome (2008). Nele, as autoras trazem um tamborete de baiana da coleção do Museu de Arte da Bahia que “fala” em primeira pessoa, contando sua própria história, mobilizando referências que passam pela História, Antropologia, Museologia, Literatura e Sociologia, e em especial a noção de “agência” de Alfred Gell, partindo do princípio de que, se há a possibilidade de estabelecermos relações sociais com os objetos e lugares, como por exemplo na musealização dos mesmos, logo, há a possibilidade de aplicação do conceito de agência social a coisas e lugares. Joseania M. Freitas e Lysie dos Reis Oliveira também usam a “voz do tamborete” para lembrar que não só as coisas, mas também as pessoas, escravizadas, envolvidas no seu processo de produção e socialização, já foram excluídas de agência.

O terceiro dia do Encontro ocorreu no Museu Republicano de Itu, porém infelizmente não pude participar desse encerramento, que contou com apresentação de samba de bumbo. No entanto, enquanto aluna da pós-graduação em museologia e pesquisadora do Museu Paulista da USP, tive a certeza de ter vivido uma experiência prática daquilo que li e discuti em sala de aula: o museu como uma poderosa ferramenta política de memória.

Ao se pensar a musealização de objetos de religiões de matriz africana que leva em conta a sua sacralidade e espiritualidade, bem como a musealização de espaços de luta que sofreram tentativas de apagamento em meio à vida urbana, fica claro que se dota de agência não só esses objetos e espaços, mas também os seus donos, personagens que os construíram, pessoas a quem o direito à autorepresentação e à memória foi negado pelas práticas museológicas coloniais que perduraram nas instituições até poucas décadas atrás.

Para saber mais:

AGOSTINHO, M. de B. O Museu Nacional do Rio de Janeiro entre a escravidão e a liberdade. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, [S. l.], v. 30, p. 1-23, 2022.

ALMEIDA, Alfredo W. B. de. Mapas e museus: uma nova cartografia social. Ciência e Cultura, v. 70, n. 4, p. 58-61, 2018.

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. Museologia. A luta pela perseguição ao abandono. Tese de Livre Docência, Universidade de São Paulo, 2000.

BRULON, Bruno. Pesquisa em museus e pesquisa em museologia: desafios políticos do presente. In: MAGALDI, Monique B.; BRITO, Clóvis Carvalho (Org.). Museus & Museologia: desafios de um campo interdisciplinar. Brasília: FCI-UnB, 2018.

EVARISTO, Conceição. Becos da Memória. Rio de Janeiro: Editora Palas, 2017.

FREITAS, Joseania M.; REIS OLIVEIRA, Lysie dos. Memórias de um tamborete de baiana: as muitas vozes em um objeto de museu. Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica, v. 5, p. 541-564, 2020.

MÃE MENINAZINHA DE OXUM, Mãe Nilce de Iansã, Maria Helena Versiani, Mario Chagas. A Chegada do Nosso Sagrado no Museu da República: “a fé não costuma faiá”. In: SOCIOMUSEOLOGIA: PARA UMA LEITURA CRÍTICA DO MUNDO. Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED), Departamento de Museologia-Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Cátedra UNESCO “Educação Cidadania e Diversidade Cultural”. Editores: Judite Primo & Mário Moutinho. Lisboa, 2021.

RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas – Exu como educação. Revista Exitus, Santarém/PA, v. 9, n. 4, p. 262-289, out./dez. 2019.