Nossas imagens, nossas memórias

Por Bruna Xavier Martins

Em 2021, fui tocada por um ensaio da Luciara Ribeiro, uma historiadora negra da arte, notável na cena contemporânea, publicado no site da Revista Zum. O ensaio “As minhas fotografias” questiona a separação entre as “imagens da fotografia”, que interessariam ao campo artístico Fotografia, dito do coletivo e da memória mundial, e as “minhas imagens”, que interessariam ao sujeito que as produz ou que nelas se insere. E quando essas duas categorias de imagem se cruzam? Se pensarmos nas narrativas museológicas, que legitimam ou não o valor atribuído a determinadas coleções, qual é a relação entre a musealização de objetos e imagens pessoais e as “trajetórias sociais, raciais e educacionais das pessoas ali apresentadas”?

No início do texto, Luciara propõe as seguintes perguntas: “A quem pertence a fotografia?”, “Quem tem direito à imagem?”, “Quais corpos merecem ser fotografados?”. Essas indagações me fizeram recordar, no campo das artes plásticas, do retrato d’A baiana, pertencente ao acervo do Museu Paulista, que continua sem a devida identificação de sua retratada enquanto é exibido na Pinacoteca sem grandes problematizações, apesar dos esforços da pesquisa desenvolvida por Renata Bittencourt. As perguntas também nos convocam a pensar na discrepância quantitativa e estética da produção de retratos e fotografias de famílias/pessoas brancas e negras, observando a fotografia também como um instrumento de construção de memória e história, pessoais e coletivas.

Essa tópica tem se invertido aos poucos, mais contemporaneamente, se pensarmos na expansão do digital. Ainda assim, temos como exemplo a iniciativa dos fotógrafos João Mendes e Afonso Pimenta, cujas obras hoje circulam em diversos espaços culturais por meio do projeto Retratistas do Morro. Há cinquenta anos eles fotografam a vida da comunidade no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, de fotos 3×4, formaturas de crianças e casamentos às noitadas de baile charme, entre outros eventos cotidianos.

Gosto muito da fotografia de Lourdes e sua filha, de autoria de Afonso. A inclinação de sua cabeça recorda as poses típicas de retratos de mulheres. Ao contrário da representação estereotipada da mulher negra como submissa, sua fronte voltada para cima, junto com um olhar alegre, dignifica sua figura com altivez. O seio exposto outrora fora o elemento mais privilegiado nos retratos de mulheres negras, seja na fotografia ou na pintura, como fator de hipersexualização. Aqui, entretanto, o seio amamenta a filha, uma fartura-nutriz como os desígnios de Oxum.

São estratégias de representação e interpretação sensíveis que se configuram como tecnologias de resistência à máxima “negro é o modelo, branca a moldura”. Françoise Vergès estabelece essa expressão em seu novo livro Decolonizar o museu, analisando as presenças-ausentes dos negros nos museus – nesse caso, dos museus de arte –, que, quando são figurados, o são a partir do olhar e dos moldes europeus de colonizar o mundo, o que inclui a imagem desse mundo. O museu é, desde sua origem, uma instituição colonial e, portanto, o museu decolonial está por ser inventado e tem como principal desafio desordenar a instância do “objeto”.

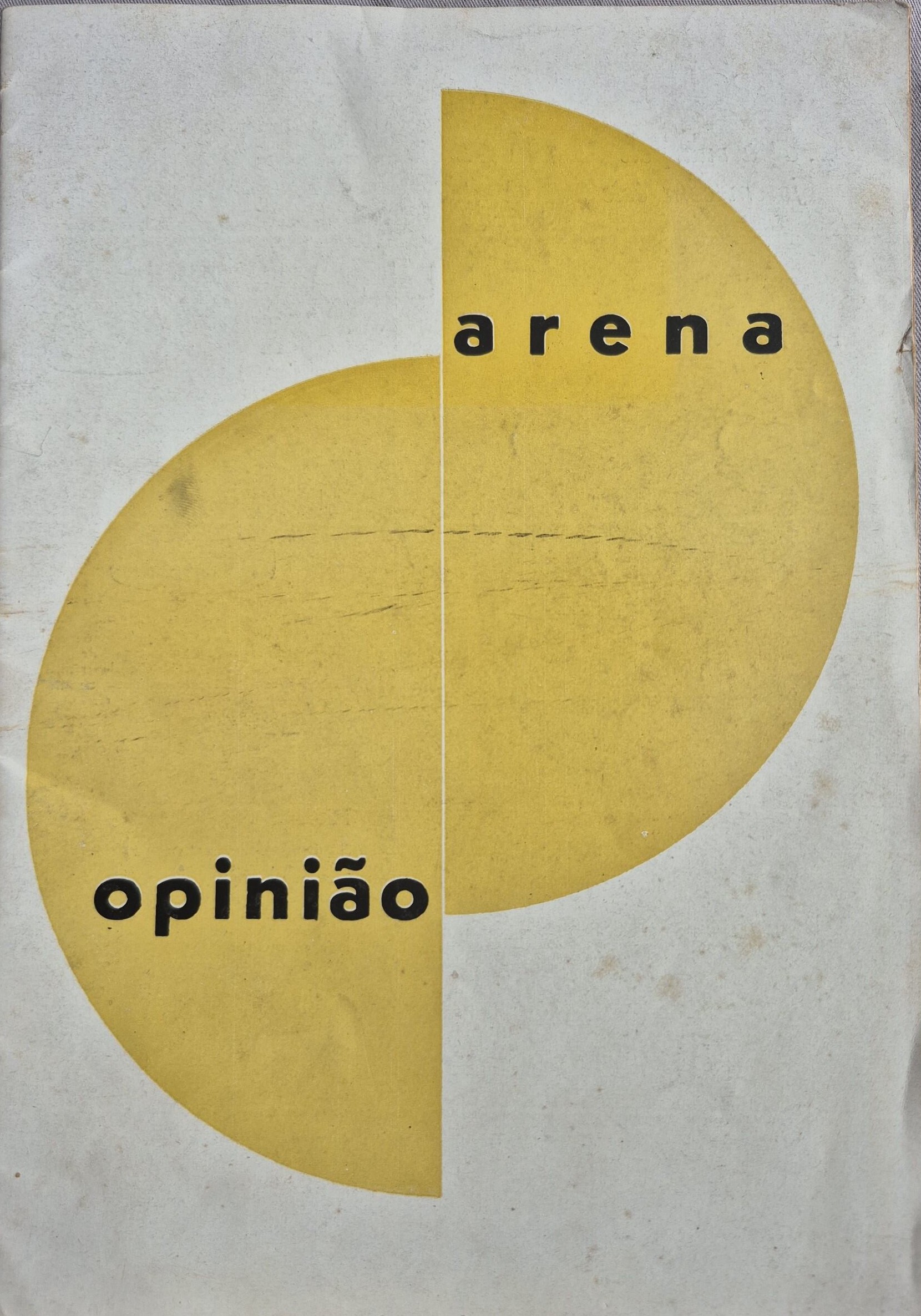

Experimentando a fotografia analógica e modos de impressão alternativos, venho refletindo sobre como tratar a imagem de modo que ela não se reduza às noções comuns de estaticidade, do momento capturado, que incorrem no risco de objetificá-la. Apresento abaixo uma fotografia de minha autoria e suas respectivas impressões experimentais em goma bicromatada, um processo do século XIX que mescla o fotográfico e o pictórico, uma vez que trabalha com a associação de pigmentos diluídos em goma arábica a químicos fotossensíveis.

A fotografia foi feita em maio na Festa da Mãe Negra, em festejo do dia das mães, na chamada “missa inculturada” da Pastoral Afro da Paróquia Nossa Senhora Achiropita, cuja padroeira é italiana, no bairro do Bixiga. O território faz girar sua encruzilhada: o bairro conhecido por sua gastronomia italiana, estabelecida com a imigração no início do século XX, era antes ocupado por quilombolas e seus descendentes, o Quilombo do Saracura, que leva o nome de um dos rios da região. A memória negra daquele território tem sido historicamente invisibilizada em valoração de um branqueamento da cultura local.

Em certas ocasiões, a pastoral afro tem a oportunidade de conduzir as missas, como foi nesse dia, mesclando elementos negros católicos, como o culto à Nossa Senhora Aparecida, e das religiões de terreiro, como o culto à Oxum. Assim, a imagem da santa foi adorada e levada ao altar, bem como diversas oferendas aos Orixás, ao som de atabaques e cantos. A presença do público negro na paróquia era massiva, e a celebração contava com a participação ativa das baianas da escola de samba Vai-Vai, carregando oferendas e ramos, dançando e cantando. O Vai-Vai tem grande atuação na comunidade e, recentemente, abaixo de sua sede, demolida para a construção da linha laranja do metrô, foram encontrados vestígios arqueológicos do quilombo. Esses “objetos” – entre eles, assentamentos de Orixás – foram considerados “descarte/ lixo doméstico” nos relatórios da empresa responsável pela pesquisa no sítio arqueológico. A articulação dessa luta, incluindo a demanda de um museu e um projeto de educação patrimonial, vem sendo alçada pela Mobilização Saracura/Vai-Vai.

Todas essas informações constroem a significação da imagem produzida e sua reprodução impressa, dando maior destaque à presença das baianas. Assim como essa história é composta por camadas de significados, ora transparentes, ora opacos, as imagens foram elaboradas a partir de camadas de tinta à base de terra, trabalhando com esses regimes de visibilidade. Este tipo de impressão envolve diversos banhos em água, um elemento fundamental. A terra amarelada e a simetria espelhada retomam o dourado de Oxum e seu abebé. O limiar que espelha as imagens não se coloca como separação, mas como passagem, entre o visível de contornos nítidos e luminosos e o que se dissolve no tempo e no espaço, recordando a virada da Kalunga e a relação do Ayê com o Orum. A ideia de travessia instaura o movimento: as baianas parecem sair da imagem, ou entrar nela, dependendo da perspectiva; de todo modo, é o encontro, esse entre-mundos, que me interessa. Essa imagem me instiga e acho que também mobiliza um coletivo, como Luciara afirma, há algo que ecoa de muito longe. Pensar nas maneiras que essa imagem ainda pode se estruturar e circular me aproxima desses saberes e questionamentos. Espero que também afete você, que se reflete aí do outro lado.